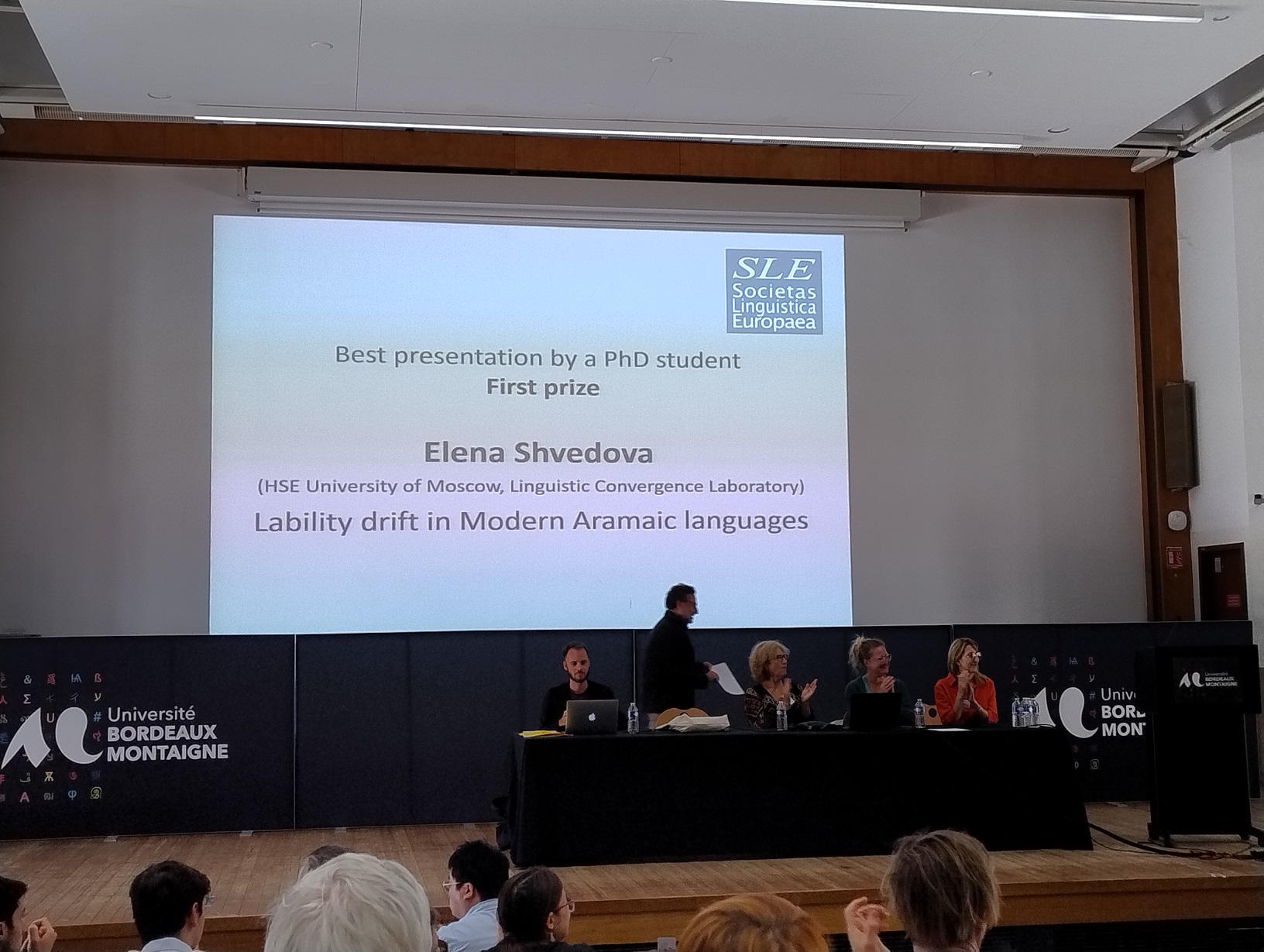

Аспирантку НИУ ВШЭ наградили за лучший доклад на 58-й конференции Societas Linguistica Europaea

С 26 по 29 августа в Бордо (Франция) состоялась крупнейшая ежегодная конференция по лингвистике Societas Linguistica Europaea, в которой приняли участие аспиранты и исследователи из НИУ ВШЭ. Работа Елены Шведовой “Lability drift in Modern Aramaic languages” была высоко оценена членами экспертного сообщества и заняла первое место среди докладов аспирантов. О своем исследовании и самой конференции Елена рассказала в интервью новостной службе «Вышка.Главное».

О работе

Название моего доклада — “Lability drift in Modern Aramaic languages” («Лабильные глаголы в современных арамейских языках»). Я исследовала определенное лингвистическое явление (лабильные глаголы) в конкретных языках (современных арамейских).

Арамейские языки — это ветвь семитских языков, они родственны, например, ивриту и арабскому. Одной из особенностей арамейских языков является то, что они имеют долгую историю письменного засвидетельствования. Самые древние дошедшие до нас надписи на арамейских языках датируются IX веком до н.э., а на современных арамейских языках люди говорят до сих пор. Конечно, это не один язык, а десятки языков, но все они восходят к общему предку — праарамейскому языку — и поэтому объединяются в одну группу. Такая долгая история письменной фиксации (почти 3000 лет) позволяет проводить на материале арамейских языков диахронические исследования, т.е. сравнивать языки разных периодов и выяснять, как язык может меняться. В своем исследовании я использовала данные как древних арамейских языков (на которых уже никто не говорит), так и современных.

На современных арамейских (или новоарамейских) языках говорят представители христианских, еврейских, мандейских и (в одной деревне) мусульманских общин Ближнего Востока; многие проживают в диаспорах по всему миру.

Есть несколько ветвей новоарамейских языков — современный западный арамейский и восточные новоарамейские, — в которые входят северо-восточные новоарамейские, туройо и новомандейский. Мне удалось поработать с носителями новоарамейских языков разных ветвей, и я очень благодарна всем, кто делился со мной знаниями о своих языках, эта работа не состоялась бы без их помощи. В основном я занимаюсь северо-восточными новоарамейскими языками, так как мы с коллегами каждый год ездим в экспедиции к ассирийцам. Однако благодаря коллегам из ИКВИА (Институт классического Востока и античности) в Москве у меня получилось поработать также с носительницей современного западного арамейского языка, на котором говорят в сирийской деревне Маалула. Кроме того, в том году в экспедиции к ассирийцам Армении я случайно встретила носителя языка туройо, который приехал в Армению на несколько дней, и он помог мне с переводом нескольких предложений на свой язык. Остальные данные я собирала по словарям и грамматикам.

Исследование

Теперь расскажу, что же я исследовала в арамейских языках разных периодов. Лабильные глаголы — это такие глаголы, которые могут использоваться как в переходной конструкции, так и в непереходной без изменения своей формы, т.е., грубо говоря, могут либо иметь прямое дополнение, либо не иметь. В русском языке таких глаголов довольно мало, однако в работах Александра Летучего они описываются: «катить», «сыпать», «лить» и др. Они относятся к лабильным глаголам, потому что можно сказать, к примеру, «лил дождь» (непереходная конструкция) или «он лил воду» (переходная).

Если в русском языке лабильные глаголы — редкость, то в новоарамейских языках это явление довольно распространено. Целью моего исследования было описать, как происходило увеличение количества лабильных глаголов в новоарамейских языках, и объяснить, почему это произошло. Подробнее с этим исследованием можно ознакомиться по презентации из моего доклада.

Процесс написания

Это исследование было частью моей магистерской диссертации, которую я писала в 2020–2022 годах в Санкт-Петербургском государственном университете под руководством Сергея Сергеевича Сая. После этого я продолжала собирать новые данные, придумывала новые объяснения найденным фактам, но основа была заложена тогда, пять лет назад, благодаря Сергею Сергеевичу.

В январе 2025 года я сделала предварительный доклад на эту тему на семинаре в Международной лаборатории языковой конвергенции, в которой я работаю. Благодаря ценным вопросам и комментариям коллег, удалось понять, как можно улучшить исследование перед тем, как ехать на конференцию.

О конференции

Я участвовала в этой конференции первый раз. В январе нужно было отправить тезисы объемом 500 слов. Это может сделать любой желающий, но нужно на год стать членом Societas Linguistica Europaea и внести взнос около 10 евро. Затем каждую заявку оценивали три анонимных рецензента — каждый выставлял оценку по пятибалльной шкале, рецензирование было довольно строгим. После этого организаторы установили порог прохождения и уведомили участников о результатах отбора.

Стоит сказать пару слов о том, как устроена конференция. На ней есть так называемые общие секции и воркшопы. Воркшопы — это отдельные тематические секции, у них есть свои организаторы, которые заранее подают заявки на проведение воркшопа. В таких секциях все доклады объединены одной общей темой. В этом году был отдельный воркшоп, посвященный лабильным глаголам: исследователи разных языков рассказывали об этом явлении на своем материале. Я писала тезисы специально для этого воркшопа, потому что его организаторы заранее написали мне и пригласили подать тезисы. Это было неожиданно и приятно. Тем не менее тезисы для воркшопов все равно проходят общий отбор и слепое рецензирование.

Где проходила конференция

В Университете Бордо, доклады были четыре дня подряд с 9:00 до 17:30. Параллельно шли доклады аж в 15 секциях, так что всегда приходилось пропускать что-то интересное. Масштаб конференции действительно впечатляет: не знаю, сколько точно было докладов, но их список занимает 22 страницы. На каждый доклад стандартно отводится 20 минут, а также 5 минут на вопросы. Кроме того, были постерные сессии, где доклады представляли в виде постеров. В день было два кофе-брейка и обед, а вечерами можно было присоединиться к общим ужинам и прогулкам.

О победе

Меня наградили за лучший, по мнению программного комитета, доклад среди аспирантов. Надо сказать, что на этой конференции я услышала множество сильнейших докладов аспирантов, в том числе моих коллег из Вышки, поэтому победа меня слегка удивила: я уверена, что коллеги достойны ее не меньше меня. Например, было много докладов сотрудников нашей лаборатории: коллеги (Алина Русских (в соавторстве с Петром Россяйкиным), Анастасия Алексеева (в соавторстве с другими исследователями), Константин Филатов) блестяще выступили на конференции.

Победа в этой номинации дает право выступить с пленарным докладом в следующем году. Также полагается приз 1000 евро, 500 из которых идет на оплату дороги до места проведения следующей конференции. Конференция SLE 2026 пройдет в Германии, в городе Оснабрюк. Надеюсь, удастся поехать туда, это большая честь для меня.

О планах на будущее

В ближайшее время я должна внести правки в текст своей кандидатской диссертации, пройти предзащиту, окончить аспирантуру, ну и затем защитить диссертацию, если все пойдет по плану, поэтому большая часть моего времени сейчас уходит на это.

Из ближайших конференций я бы хотела поучаствовать в Конференции по типологии и грамматике для молодых исследователей, которая уже много лет проводится в Институте лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге. В целом у меня много научных планов, в частности связанных с поездками в лингвистические экспедиции к ассирийцам России и Армении, с работой над темой для Типологического атласа языков Дагестана, с написанием статей по теме диссертации и с освоением новых дисциплин, — посмотрим, что из этого получится осуществить.

Вам также может быть интересно:

В НИУ ВШЭ создали инструмент для оценки сложности текстов на малоресурсных языках

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали инструмент, позволяющий определить сложность текстов на малоресурсных языках. В первой версии поддерживаются несколько малых языков России: адыгейский, башкирский, бурятский, татарский, осетинский и удмуртский. Это первая подобная разработка, адаптированная специально для этих языков и учитывающая их морфологические и лексические особенности.

Ученые обнаружили один из самых долгих случаев ковида

Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении 2 лет. Это подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме отдельных людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

«У нас возникают эффекты перелива идей от фундаментальных проектов к прикладным и — обратные»

Созданная 11 лет назад Международная лаборатория экономики нематериальных активов (МЛЭНА) дала старт созданию институционализированных научных подразделений в пермском кампусе Вышки. Компетенции сотрудников лаборатории по обработке и анализу данных позволили им сочетать фундаментальные исследования и прикладные проекты, в том числе по разработке моделей рисков и кибербезопасности для Сбера. О деятельности МЛЭНА «Вышке.Главное» рассказали заведующий лабораторией профессор Петр Паршаков и старший научный сотрудник профессор Мария Молодчик.

Ученые ВШЭ показали, как с помощью МЭГ точнее картировать речь в мозге

Ученые из Центра языка и мозга ВШЭ показали, как точнее определять границы речевых зон в мозге. Для этого они использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) вместе с заданием на завершение предложений, которое активирует речевые области и показывает их работу в реальном времени. Такой подход поможет врачам лучше планировать операции и повысит точность диагностики в тех случаях, когда фМРТ не является оптимальным методом. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Neuroscience.

Когда вирус наступает на мину: найден древний механизм самоуничтожения зараженных клеток

Когда вирус попадает в клетку, он вмешивается в ее работу. Ранее считалось, что защитная реакция клетки на вирус запускает процесс ее самоуничтожения. Но исследование с участием биоинформатиков НИУ ВШЭ показало, что причина другая: клетка реагирует не на вирус, а на собственные транскрипты, которые становятся аномально длинными. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ошибки, которые всё объясняют: ученые обсудили будущее психолингвистики

Мировая лингвистика сегодня переживает «многоязычную революцию»: эпоха англоязычного доминирования в когнитивных науках подходит к концу, все чаще исследователи изучают многообразие языков мира. Более того, мультилингвизм из экзотики становится нормой, что кардинально меняет представления о когнитивных возможностях человека. В Вышке обсудили будущее развитие экспериментальной лингвистики.

«Наша задача — распространять и популяризировать родные языки»

Действующий в Дагестанском государственном университете (ДГУ) Центр изучения родных языков активно продвигает исследование многочисленных языков народов Дагестана. В республике 14 государственных языков, у многих из них есть диалекты и разновидности. Дагестанские ученые намерены использовать корпусные методы исследования языков, применяемые в Вышке, и планируют сотрудничать с Международной лабораторией языковой конвергенции НИУ ВШЭ. О работе центра «Вышка.Главное» побеседовала с его директором, профессором Мариной Гасановой, которая находится в НИУ ВШЭ на стажировке.

Персонализированная терапия поможет более эффективному лечению раковых заболеваний

Исследователи Международной лаборатории микрофизиологических систем факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ занимаются разработкой методов, снижающих сопротивляемость опухолевых клеток к воздействию лекарств, созданием более эффективных методов лечения рака с учетом индивидуальных особенностей пациентов. О работе лаборатории «Вышке.Главное» рассказала ее руководитель Диана Мальцева.

Как продлить человеческую жизнь и активное долголетие

Исследования молекулярных механизмов долголетия дают возможность изучить вероятность существенного увеличения продолжительности жизни, в том числе активного долголетия, когда пожилые люди сохраняют трудоспособность и социальные связи. О деятельности Лаборатории исследований молекулярных механизмов долголетия «Вышка.Главное» побеседовала с ее руководителем Максимом Шкурниковым.

Пространство экономических экспериментов: как прошел воркшоп для молодых исследователей

В начале сентября обновленная Лаборатория поведенческой экономики и финансов (ЛПЭФ) провела первый воркшоп для молодых исследователей. Главной особенностью стала опора каждого доклада на результаты лабораторных экономических экспериментов. В частности, ученые рассказали о том, что люди считают справедливой сделкой, как лучше мотивировать сотрудников и как гены влияют на желание сотрудничать и помогать другим. Все заинтересованные студенты и аспиранты были приглашены к сотрудничеству с лабораторией.