«Человеческое существование без математики сегодня трудно, а завтра будет просто невозможно»

Математики всего мира говорят на одном языке и продолжают сотрудничество, несмотря на сложности последних лет. Центр их общения перемещается в Китай, где ученые разных стран встречаются на конференциях и других научных мероприятиях. Сотрудничество с ведущими китайскими университетами перспективно для продолжения прежних и организации новых контактов. Об этом, а также о том, что такое ИИ и почему государство должно сотрудничать с математиками, новостной службе «Вышка.Главное» рассказал заведующий Международной лабораторией зеркальной симметрии и автоморфных форм НИУ ВШЭ Валерий Гриценко.

— Как создавалась лаборатория?

— Она организовалась в 2016 году, когда мы получили мегагрант Правительства России. Сейчас нам как международной лаборатории Вышки уже 8 лет, мы сложившийся центр, работающий в международном формате, несмотря на ограничения последних лет. В прошлом году мы начали новую совместную программу «Геометрия и физика» с Китаем в рамках проекта «Международное академическое сотрудничество» НИУ ВШЭ. Партнерами нашей лаборатории стали лаборатории алгебраической геометрии и математической физики Пекинского института математических наук и приложений Университета Цинхуа в Пекине (BIMSA, Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications).

— Расскажите о ключевых направлениях работы лаборатории.

— У нас с самого начала сложилась мультидисциплинарная лаборатория. Зеркальная симметрия — эффект, открытый физиками-теоретиками и тесно связанный с алгебраической геометрией и математической физикой.

Предмет моих исследований — автоморфные формы. Это важный аналитический инструмент для исследования геометрических, топологических и арифметических проблем. В задачах матемaтической физики aвтоморфные формы раскрывают скрытую симметрию различных явлений. В рамках исследований лаборатории мы сталкиваемся с проблемами из самых разных областей математики. Можно сказать, что теория автоморфных форм в наших исследованиях имеет прикладной характер в рамках математики, так как мы применяем ее для решения проблем из других областей. Из наших достижений можно отметить классификацию бесконечномерных алгебр Ли — гиперболических алгебр Каца — Муди, которые используются в теории микроскопических черных дыр, или недавнее доказательство иррациональности специальных четырехмерных алгебраических многообразий (точнее, модулей обобщенных многообразий Куммера). Алгебраическая геометрия изучает то, что описывается самыми простыми и самыми важными функциями, многочленами. Автоморфные формы — сильный трансцендентный инструмент в алгебраической геометрии.

— Каковы перспективы прикладного применения исследований лаборатории?

— Можно сказать, что предмет математики — абсолютнaя истина. Именно поэтому мы продолжаем ссылаться на работы XVIII–XIX веков, например на труды Леонарда Эйлера. Математика, безусловно, консервативная наука: школьники изучают Евклида, творившего еще до новой эры. Но это не мешает математике меняться до неузнаваемости каждые 50 лет. За такой срок полностью меняется язык, возникает принципиально новый научный аппарат, вводятся в исследования совершенно новые объекты. Но это не отменяет предыдущие этапы, так как даже античная математика устанавливала абсолютно истинные математические факты.

Почему математические результаты так хорошо используются на практике? Это уже философский вопрос, который ученые разных специальностей активно обсуждали весь ХХ век. Сегодня новая алгоритмическая эра фактически сняла этот вопрос с повестки дня и перешла к ежесекундному использованию математических алгоритмов на всех устройствах — от сугубо личных смартфонов до монструозных суперкомпьютеров и глобальных компьютерных сетей. Что не оцифровано, то есть не математизировано, того не существует. Мы уже не применяем математику, мы в ней живем! Человеческое существование без математики сегодня трудно, а завтра будет просто невозможно. Она — наука номер один XXI века. Если в государстве не будет цеха математиков мирового уровня, то оно просто не будет понимать происходящиe в мире цифровые (математические) процессы. Все страны, которые стали проявлять технологическую и экономическую самостоятельность, — Китай, Южная Корея, Бразилия, Турция, Иран — обязательно осуществляли масштабные математические образовательные программы на уровне школ и вузов, а также создавали цех профессиональных математиков-исследователей. Это исторический факт конца ХХ века. Российская математика начиная со второй половины ХIX века уверенно занимает высокое место в мировой табели о рангах. Отмечу еще один исторический факт: первым светским учебным заведением России стала Школа математических и навигацких (морских) наук, открытая в 1701 году в Москве. И сегодня вопрос о математическом образовании стоит как нельзя актуально и остро. Архиважный вопрос, как говорили когда-то. Приведу конкретный пример из повседневной жизни. Цифровая подпись, без которой уже нереально работать, есть криптографический алгоритм, основанный на теории эллиптических кривых, объектах алгебраической геометрии, которые на бытовом уровне можно себе представить как тор, или бублик. Добавлю, что именно доказательство гипотезы Шимуры — Таниямы, связавшей арифметические свойства эллиптических кривых с модулярными формами, привело к решению Великой теоремы Ферма из XVII века. В том, что мы используем каждый день, теоретической математики значительно больше, чем мы можем себе представить. Жизнь перетекает в цифру. Забавно, но на фундаментальные математические законы и открытия нет роялти. В каком-то смысле они бесценны. Тот, кто перестанет их понимать, потеряет все!

Если вернуться к работе лаборатории в отмеченном выше контексте, то мы ведем исследования, например, в направлении парамодулярной гипотезы Брамера — Кремера, которая является двумерным обобщением гипотезы Шимуры — Таниямы — Вейля. Эллиптические кривые заменены в ней на двумерные объекты, абелевы поверхности. В формулировке гипотезы присутствуют парамодулярные формы Зигеля рода 2, которые я построил в 1993 году для решения проблемы Зигеля о модулях абелевых поверхностей, сформулированной в конце 1950-x годов.

— Как вы относитесь к искусственному интеллекту?

— Искусственный интеллект — это математическая алгоритмическая программа, которая использует многочисленные разделы математики: линейную алгебру, дифференциальную геометрию и топологию, математический анализ и теорию вероятностей. Например, идея градиента из матанализа и геометрии привела к алгоритмическим методам самообучения. Это достаточно сложно организованный математический и программный продукт, работающий с различными базами данных. Так что искусственных интеллектов много, и они разные. Каждый отражает заложенное в него разработчиками, которые не могут предсказать заранее все особенности работы ИИ. Это одно из его чудес. В каком-то смысле искусственный интеллект — образец современной экспериментальной математики, ее результат не вполне предсказуем. Правда, для успешной работы и совершения «чудес» надо бы хранить огромный массив цифровой информации, для чего необходимы фантастические объемы энергии, сравнимые с потреблением некоторых европейских стран. За чудеса надо платить. Результаты работы ИИ уже меняют весь процесс образования. Уверен, что мы увидим колоссальные изменения в системе высшего образования в ближайшие 5 лет. Готовы ли мы к непредсказуемым деформациям системы? Времени на то, чтобы «учиться плавать», нет, а новая информационная волна уже накрывает нас.

— Сколько нужно времени, чтобы подготовить хорошего математика?

— Бывают, конечно, гении-самоучки, но, как правило, лучше учиться два старших класса математической школы, 6 лет в университете, затем три-четыре года для подготовки и защиты диссертации и еще столько же работы постдоком. Не меньше, чем подготовка нейрохирурга. А ошибки в работе математика могут быть масштабнее, поэтому сократить время становления ученого сложно.

— В лаборатории есть сотрудники, чья карьера началась в ней?

— Да, в настоящее время четверо наших бывших стажеров-исследователей стали постоянными сотрудниками лаборатории после защиты кандидатских диссертаций. Например, старший научный сотрудник Александр Калмынин пришел к нам студентом 3-го курса бакалавриата. В будущем году мы хотели бы взять еще двух молодых кандидатов наук. Например, Дмитрий Адлер (защитился в 2021 году) сейчас постдок в Институте математики Макса Планка в Германии. Наши бывшие стажеры становятся перспективными молодыми учеными. После защиты они обычно отправляются в другие университеты и исследовательские центры, например в Санкт-Петербург или за границу. Молодежь не должна вариться в собственном соку под опекой своих научных руководителей. Они должны открывать мир, стать сaмостоятельными исследователями, найти свою научную тематику. Вырастает новое поколение молодых математиков, и лаборатория хотела бы расширяться. Очень надеюсь на увеличение бюджета именно для набора новых постоянных сотрудников. Условия работы в лаборатории вполне конкурируют со среднеевропейскими. Плюс человек попадает в активную научную среду, поскольку Москва — одна из мировых математических столиц, с которой могут соревноваться только лучшие мировые математические центры. Многие не знают, что русский язык — один из четырех официальных языков Международного математического конгресса. Россия — та страна, у которой есть полная национальная математическая терминология, и, хотя молодежь легко слушает лекции на английском, свои учебники, своя терминология и традиция очень помогают на первом этапе обучения. Трудно сказать, кто лучший, но в международном рейтинге математическая Москва всегда выходит по крайней мере в полуфинал Лиги чемпионов, если сравнивать с мировым футболом. Мы одни из признанных мировых лидеров, поэтому математические исследования и новое математическое образование — прекрасное поле для инвестиций для наших крупных корпораций.

— Удается ли поддерживать прежние и налаживать новые международные научные контакты?

— Понятно, что мы столкнулись с определенными трудностями в последние три года. Так, был отменен Международный математический конгресс в Москве, в официальную программу которого были включены две сателлит-конференции лаборатории. Но разные социально-политические взгляды и настроения не могут прекратить международную математическую работу. Для этого есть абсолютно непоколебимый базис: таблица умножения одна и та же во всех странах и на всех континентах. Для текущей работы мы используем то, что лаборатория международная не только по названию, но и по составу. Последние три года мы проводили конференции по модулярным формам, алгебраической геометрии и интегрируемым системам в Лаборатории Поля Пенлеве в Лилле (Франция) в рамках совместного научного гранта РНФ и французского фонда ANR, куда приглашали и известных российских математиков, работающих за границей. Это позволило начать новый исследовательский проект в области математической физики. Отмечу, что я отвечал в этом гранте за французскую команду, а российскую группу возглавлял сотрудник лаборатории Андрей Левин. Прекращение научного сотрудничества бесперспективно, хотя у бюрократии и есть свои мнения на этот счет. Сейчас возникают неожиданные ограничения: например, молодой ученый написал некогда диплом по криптографии, и это указывается как одна из причин отказа в визе в США. Мaxime scientia multa dolores (лат. «многие знания — многие печали». — Ред.). Но ссоры с математиками любому государству обойдутся дорого, так как бюрократы никогда не смогут сами понять, «как идет сигнал».

— Сейчас популярна точка зрения, что ряд успехов советской науки обеспечили привилегированные условия, созданные для ученых в секретных институтах.

— В СССР в 1950–60-e годы функционировали закрытые математические отделы при академических институтах, но математика требует открытости и международной конкуренции. Это стимулирует результаты больше, чем любая закрытость и изоляция. Фундаментальная наука требует постоянного обмена идеями, личного общения и профессиональной экспертизы, а прекращение всего этого может буквально пресечь ее развитие. В целом я не вижу серьезных ограничений в открытых исследованиях, и в этом сила науки, создающей объективные знания. Открытость позволяет четко отслеживать честность и объективность работ, рецензировать и оценивать статьи, хотя отличить доказательство от недоказательства непросто. Нередко математическая статья рецензируется в журналах целый год или даже дольше. А если сделать фундаментальный научный предмет закрытым, он просто умрет в исторически короткий период.

— Расскажите, как вы налаживали сотрудничество с китайскими учеными.

— В прошлом году в рамках проекта «Международное академическое сотрудничество» НИУ ВШЭ мы подписали соглашение с Пекинским институтом математических наук и приложений (BIMSA), созданным одним из крупнейших математиков современности Шинтун Яу, академиком китайской и американской академий, который известен фундаментальными работами в разных разделах математики, прежде всего в геометрии. Он долго работал в США, затем вернулся в Китай и организовал научный Центр Яу, а потом BIMSA, где, кроме признанных исследователей, есть постдоки и аспиранты. Мы взаимодействуем с Лабораторией алгебраической геометрии и Лабораторией математической физики этого института, которые курируют яркий молодой математик Артан Шишмани, работавший в Гарварде, и мой коллега по ПОМИ в Санкт-Петербурге Николай Решетихин, перебравшийся в Пекин из Беркли.

— Вы недавно ездили на конференцию в Китай, какие впечатления о ней?

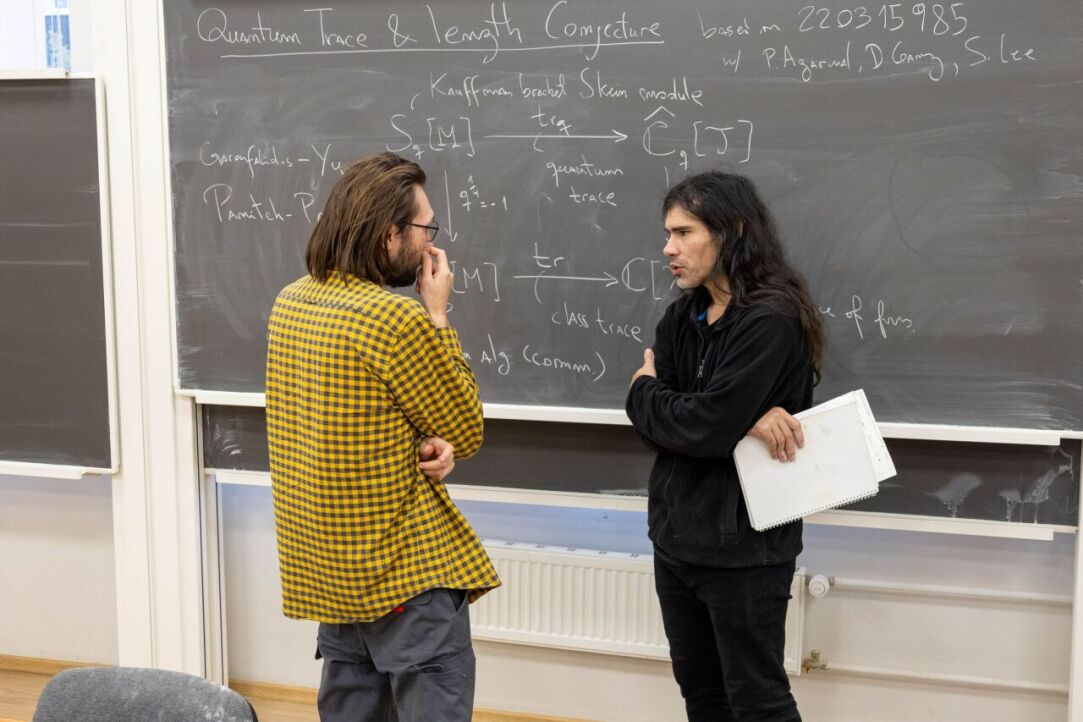

— Конференция прошла в Университете Уханя, где быстро обновляется математический факультет: построено новейшее современное здание факультета, активно расширяется штат профессоров, расширился прием студентов, создана аспирантская школа. Представительная международная конференция была посвящена модулярным формулам и их приложениям, то есть именно той тематике, в которой я работаю последние 35 лет.

Конференция как часть совместного проекта стала продолжением прошлогодней инаугурационной российско-китайской конференции в Москве, в которой участвовали три филдсовских лауреата (Премия Филдса — аналог Нобелевской премии для математиков. — Ред.). В конференции в Ухане приняли участие 90 человек, были представлены 27 докладов, касавшихся приложений теории модулярных форм в алгебраической геометрии, в топологии, теории чисел, математической физике, теории струн, что очень близко к научным интересам лаборатории. Получилась масштабная и очень интересная конференция. Главным организатором стал мой ученик Хаову Ванг, который входит в официальную команду проекта с BIMSA. Он защитился у меня во Франции в 2019 году и за 6 лет прошел путь от постдока до профессора. Конференцию поддержали три основных китайских научных фонда. Отмечу, что в Ухань приехали ученые из многих стран Европы, США, Японии. В частности, были и математики, которые принимали участие в мероприятиях лаборатории в Москве. Добавлю, что были два докладчика из Тайваня, то есть нормальный научный обмен между Китаем и Тайванем продолжается. Меня поразил уровень организации конференции, рабочий и бытовой комфорт, которым обеспечили всех участников. Даже японцы, которые считают свои научные мероприятия образцовыми, были удивлены, что устроители нынешней конференции заметно превзошли их.

В Китае сейчас работают многие иностранные ученые. Местные университеты привлекают не только молодые умы, но и известных европейских и американских профессоров, вышедших на пенсию. Также домой возвращаются многие китайские математики, защитившиеся и поработавшие за границей, а теперь получившие интересные предложения и отличные условия для работы дома.

— Насколько важно, по вашему мнению, развитие сотрудничества с университетами КНР для Вышки?

— Налаживание глубоких партнерских отношений, в частности программа по созданию зеркальных лабораторий с крупнейшими региональными университетами Китая, в ближайшие 5–10 лет может стать ключевой линией международного взаимодействия. Китайские университеты полны амбиций, они создают собственный бренд, привлекают энергичных математиков, формируют и создают свою научную атмосферу. Бюджеты региональных правительств на развитие науки впечатляют. Думаю, что ближайшие 5–7 лет будут очень плодотворными, поскольку большинство новых профессоров в Китае представляют международную математику, учились и/или защищались в США и Европе. Наши аспиранты и постдоки сразу попадут на топ-уровень мероприятий по составу участников, и мы должны этим пользоваться. Например, в июле три стажера-исследователя лаборатории прошли подготовку на масштабной международной научной летней школе, организованной Николаем Решетихиным (BIMSA) в Китае.

Идея проведения научных мероприятий в Китае для нашей молодежи, у которой есть сложности с поездками на Запад, очень привлекательна. Mолодые ученые смогут наладить в Китае общение с коллегами из многих стран, сразу погрузятся в мейнстрим современных математических исследований. Наша нынешняя российско-китайская программа позволяет нам дышать свободнее, забыть об ограничениях со стороны Запада. Мы встречаемся не только с китайскими учеными, но и с коллегами из США и Европы, приезжающими в Китай, т.е. продолжаем нормальное международное взаимодействие. А главное, молодежь начинает работать, что называется, с верхнего до, что не всегда бывает в Европе.

— Как достижения лаборатории применяются в учебном процессе?

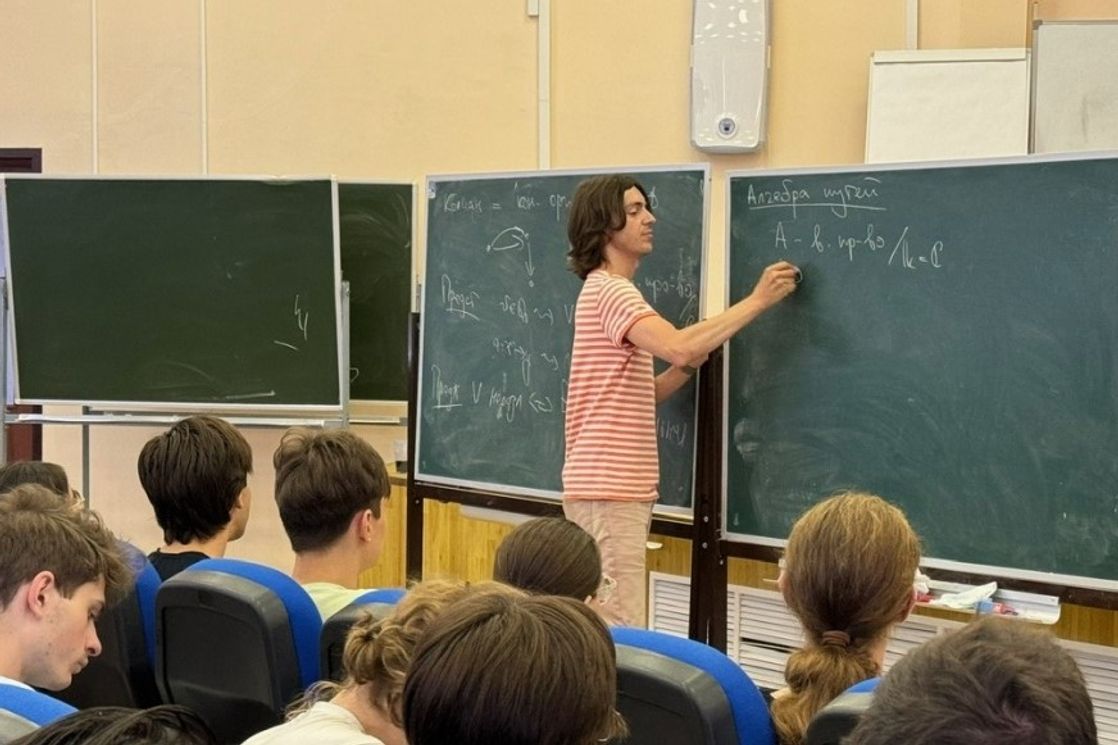

— Почти все сотрудники лаборатории преподают на факультете математики НИУ ВШЭ. Мы также регулярно проводим летнюю студенческую школу в учебном центре «Вороново» НИУ ВШЭ, куда съезжаются около 70 студентов из разных университетов, в основном старшекурсники бакалавриата.

Главная фишка школы — обязательный для слушателей ежедневный научный семинар по одному из трех лекционных курсов. Студент самостоятельно выбирает один семинар, чтобы освоить новый научный материал. Лекции и семинары занимают весь день — с 9:30 до 18:30. Цель школы — чтобы ее слушатели подросли в научном отношении в режиме здесь и сейчас. У школы есть и своя фестивальная часть — вечерние лекции ведущих российских математиков. Но это после ужина — с 9 до 11 вечера. На школу приезжают студенты с разным уровнем подготовки, слабые ориентируются на сильных, а сильные подтягивают сами себя, столкнувшись с новой конкуренцией в режиме реального времени. Студенты из региональных университетов видят, зачем заниматься математикой, поскольку слушают оригинальные курсы ведущих исследователей и начинают сами решать интересные задачи. Это, как мне представляется, наилучший способ погрузить студента в науку, когда он самостоятельно учится плавать. Математика — сложная наука, и слушатели осознают на школе, что они должны понять ее здесь и сейчас. Это настоящая цель школы в «Вороново».

Сотрудники лаборатории ведут научно-исследовательские семинары на факультете, а новые технологии облегчают их проведение в удобное для всех время. Математику лучше всего излагать строчка за строчкой. Мел и доска — лучшие инструменты объяснения сложных материй. Добавим еще эффект личного присутствия, помогающий превратить последовательность знаков в осознание доказательства. Хорошая механическая доска уже много дороже электронной, слайд (двумерный объект) не дает такого эффекта присутствия, как написание строчек символов. Хорошая лекция для студентов — всегда мини-спектакль, поскольку они должны понять содержание на лекции (принцип здесь и сейчас!) и стать чуть-чуть умнее после 80 минут в аудитории.

Мы также активно работаем с магистрантами и аспирантами. Считаю, что уже в процессе обучения они должны знакомиться с талантливыми сверстниками из Санкт-Петербурга и других университетов. Надо раньше почувствовать конкуренцию и познакомиться с возможными будущими коллегами. Именно этому способствует ежегодная научная школа лаборатории в Новосибирске, зимние студенческие школы факультета математики. В перспективе возможно проводить регулярный студенческий научный семинар между Москвой и Санкт-Петербургом.

— Насколько активно молодежь участвует в работе лаборатории?

— В лаборатории 14 стажеров-исследователей — студенты и аспиранты факультета математики НИУ ВШЭ. Мы привлекаем студентов и младших курсов. Второкурсники у нас уже были, а в этом году мы впервые приняли на работу в лабораторию студента первого курса (!), у которого уже вышла статья в известном математическом журнале. Это первый наш несовершеннолетний работник, и это омоложение нас вдохновляет!

Я уже говорил о четырех сотрудниках, написавших диссертации в лаборатории: Александре Калмынине, Алексее Голоте, Артеме Приходько, Павле Осипове. Один ученик Александра Калмынина — уже стажер лаборатории. Мы растем! В конце осени планируем отчетную конференцию всех стажеров. 14 докладов — хорошая программа.

— С какими подразделениями Вышки вы сотрудничаете?

— На факультете математики работают четыре международные лаборатории. Взаимодействие между ними достаточно плотное. Налаживается сотрудничество с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ, на котором работал хороший семинар по теории чисел. В этом году в лаборатории успешно идет совместный с ФКН семинар по геометрии. Отдельные наши научно-исследовательские семинары близки по тематике к ФКН, а работа по модулярным формам иногда приводит к большим объемам формальных вычислений. Процесс обмена идеями и студентами начался, и это очень хорошо, поскольку мы должны формировать одно математическое пространство.

Вам также может быть интересно:

НИУ ВШЭ и ведущие университеты Китая запустят масштабные исследовательские и образовательные проекты

В рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику делегация НИУ ВШЭ во главе с ректором Никитой Анисимовым заключила новые соглашения о сотрудничестве с крупнейшими университетами Китая. Соглашения направлены на расширение двустороннего партнерства в области образования, науки и культурного обмена.

Исследователи изучили, как в малых российских университетах заботятся о студентах

Исследователи из Института образования НИУ ВШЭ провели социологическое исследование в четырех малых неселективных университетах и на основе 135 интервью показали, что в таких вузах забота о студентах имеет двойственную природу. Она объединяет искреннюю помощь с постоянным надзором, напоминая родительскую опеку. Это первое детальное описание того, как формальные и неформальные практики заботы переплетаются в постсоветском образовательном контексте. Исследование опубликовано в British Journal of Sociology of Education.

На Международной летней школе в КНР Вышка поделилась опытом изучения городских стратегий

На фоне усиления глобальной геополитической и технологической конкуренции ведущие китайские вузы Чжэцзянский университет международных исследований и Пекинский университет организовали совместную Международную летнюю школу. Центральной ее темой стало изучение глобальных региональных и городских стратегий развития. Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ принял участие в работе школы.

«Наш результат признан не только в рамках защиты проекта, но и на международном уровне»

В этом году на Европейскую конференцию по ИИ (ECAI 2025) была принята статья Multi-Agent Path Finding For Large Agents Is Intractable второкурсника бакалавриата «Прикладная математика и информатика» (ПМИ) факультета компьютерных наук ВШЭ Артема Агафонова. Работа написана в соавторстве с Константином Яковлевым, заведующим базовой кафедрой «Интеллектуальные технологии системного анализа и управления» ФИЦ ИУ РАН, доцентом ФКН. Как возникла идея написать статью и как удалось попасть на конференцию уровня А, Артем Агафонов рассказал в интервью.

Ученые ВШЭ оптимизировали обучение генеративных потоковых нейросетей

Исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ улучшили метод обучения генеративных потоковых нейросетей для работы с неструктурированными задачами. Это поможет искать новые лекарства эффективнее. Результаты работы были представлены на одной из ведущих конференций по машинному обучению — ICLR 2025. Текст работы доступен в репозитории Arxiv.org.

Ученые смоделировали работу суперконденсатора на уровне отдельных молекул и ионов

Ученые НИУ ВШЭ с помощью моделирования на суперкомпьютере изучили, что происходит с ионами и молекулами растворителя с водой внутри нанопор суперконденсатора. Результаты показали, что даже очень малое количество воды меняет распределение заряда внутри нанопор и влияет на то, сколько энергии может накопить устройство. Такой подход позволяет предсказывать поведение суперконденсаторов при разных составах электролита и условиях влажности. Исследование опубликовано в журнале Electrochimica Acta. Работа выполнена в рамках гранта РНФ.

ВШБ ВШЭ и Альфа-Банк провели летнюю школу для студентов из Китая

Международная летняя школа «Управление цифровым продуктом», образовательный проект Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и Альфа-Банка, собрала свыше 30 студентов из ведущих университетов Китая.

Нейросеть научили предсказывать кризисы на фондовом рынке России

Экономисты из ВШЭ разработали нейросетевую модель, способную за сутки до события с точностью более 83% предупредить о приближении краткосрочного фондового кризиса. Модель работает даже на сложных, несбалансированных данных и учитывает не только экономические показатели, но и настроение инвесторов. Работа сотрудников Центра финансовых исследований и анализа данных ФЭН ВШЭ Тамары Тепловой, Максима Файзулина и Алексея Куркина опубликована в журнале Socio-Economic Planning Sciences.

Студенты и аспиранты НИУ ВШЭ приняли участие в Международной летней школе Пекинского университета

В июле в Пекинском университете проходила ежегодная летняя школа по квантовой молекулярной динамике, которая в этом года перешла на международный уровень. Ее первыми иностранными гостями стали студенты и аспиранты МИЭМ НИУ ВШЭ. У них была обширная образовательная программа, им также удалось посетить лабораторию оптоэлектронных материалов и энергетических приборов.

В НИУ ВШЭ стартовал СТП «Национальный центр социально-экономического и научно-технологического прогнозирования»

Стратегический технологический проект нацелен на создание и внедрение технологий системного анализа и прогнозирования в интересах государства, бизнеса и общества для обеспечения технологического лидерства, суверенитета и безопасности России.